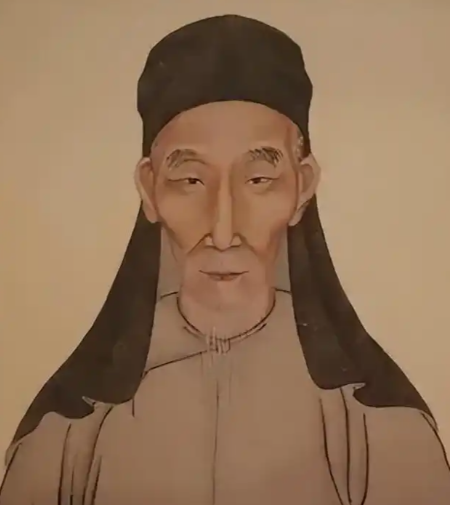

王夫之(1619年10月7日—1692年2月18日),字而农,号姜斋,晚年隐居于湖南衡阳石船山,自署船山病叟、南岳遗民,学者遂称之为船山先生。他与顾炎武、黄宗羲并称明清之际三大思想家,是中国朴素唯物主义思想的集大成者,其思想体系对后世产生了深远影响。

早年经历:书香门第中的学术启蒙

王夫之出生于湖广衡州府衡阳县(今湖南省衡阳市)的一个书香门第。其父王朝聘50岁得子,对王夫之的教育极为重视。王夫之自幼天资聪颖,4岁随长兄王介之入塾问学,7岁便初步通读了文字艰深的十三经,10岁随父学习五经经义,14岁考中秀才。此后,他致力于诗文创作,在短短两年间阅读了《离骚》、汉魏《乐府》及历代诗人的佳作名篇约10万余首,展现出惊人的学习能力和文学天赋。

青年时期的王夫之深受明末结社之风影响,积极投身于匡时救国的实践。21岁时,他仿照复社组建“匡社”,意在匡国济民。然而,明朝末年,政治腐败,社会矛盾激化,农民起义此起彼伏。1644年,李自成攻入北京,明王朝覆灭,随后清军入关,民族矛盾上升为主要矛盾。王夫之目睹国家沦陷,心怀悲愤,毅然投身于抗清斗争的洪流之中。

抗清岁月:矢志不渝的民族气节

王夫之的抗清之路充满了艰辛与挫折。顺治二年(1645年),他赴湘阴上书章旷,请求联合农民军共同抗清,未被采纳。次年四月,他拟赴广西参加南明政权抗清,因路途受阻未果。五月,清军占领衡阳,他的二兄参之、叔廷聘、父朝聘均在逃难中蒙难。顺治五年(1648年),王夫之与好友管嗣裘、夏汝弼等在南岳方广寺策划武装抗清,虽未成功,但他的抗清决心愈发坚定。此后,他投奔南明永历政权,任行人司行人介子,主持正义。然而,南明政权内部腐败不堪,派别斗争激烈,王夫之因弹劾权奸王化澄,险遭残害,被迫离开南明政权,辗转流亡于湖南、广西等地。

在流亡期间,王夫之为了逃避清廷的缉拿,隐姓埋名,改易衣冠,自称傜人,过着颠沛流离的生活。他曾在耶姜山、零陵、常宁等地避难,授徒讲学以谋生,讲授《春秋》,论“夷夏之辨”;讲《周易》,期“出入于险阻以自靖”。尽管生活困苦,但他始终坚守民族气节,不与清朝统治者合作。顺治十四年(1657年),清朝当局宣布“大赦天下”,王夫之结束流亡生活,居南岳莲花峰下续梦庵,继续从事抗清活动。顺治十七年(1660年),他定居衡阳金兰乡高节里,先后筑败叶庐、观生居、湘西草堂隐居,从此闭门著书,以笔为剑,为民族复兴提供理论依据。

学术成就:博大精深的哲学体系

王夫之的学术成就斐然,其著作存世约有73种,401卷,散佚的约有20种,内容涉及哲学、历史、政治、经济、文学等诸多领域。他的哲学思想以唯物论为核心,将朴素唯物论与朴素辩证法有机地结合在一起,达到了中国古代朴素唯物论思想发展的最高峰。

本体论:太虚一实

王夫之在本体论方面发展了张载的“气一元论”,认为天地万物的生成皆由本体生化,世界的本体是一种实在,这种实在就是“气”。他指出:“阴阳二气充满太虚,此外更无他物,亦无间隙,天之象,地之形,皆其所范围也。”气无形而充满虚空,其聚散形成万物,物质运动形态通过“往”“来”“屈”“伸”等转化形式实现守恒,总量无增减。例如烧汞制墨过程中,烟烬虽形态改变,但物质本质未消失。这种物质不生不灭、运动永恒转化的思想,为中国古代哲学的发展做出了重要贡献。

理气关系:理在气中

在理气关系问题上,王夫之批评了将“理”或“道”说成是在“气”和“器”之前或之外而存在的唯心主义观点。他认为气是阴阳变化的实体,理则是物质变化过程呈现的规律性。“理即是气之理,气当得如此便是理”,说明理是气中所包含的一种必然性,气外无虚托孤立之理。至于道与器的关系,他主张“天下惟器而已矣,道者器之道”,无其器则无其道,不同的时代有不同的道,不同的事物也有不同的道。人们要认识和把握道,就必须“尽器”,“尽器则道无不贯”,只有通过对具体事物的认识,才能把握一般规律。

动静观:动静者气之二几

王夫之认为气本身就是阴和阳两个对立方面的统一体,矛盾是普遍存在着的。他说:“阴阳之消长隐见不可测,而天地人物屈伸往来之故尽于此。”他强调运动的绝对性和静止的相对性,指出“静者静动,非不动也”,静止仅是运动的特殊状态。阴阳对立面的相互作用是运动的根源,由于物质元气包含有阴阳两个相异的对立面,因阴阳“交感”,元气便产生了无穷无尽的运动变化。

历史观:理势合一

王夫之提出“理势合一”的历史观,对前人所提出的“复古论历史观”“循环论历史观”等历史形式进行全面的批判和反思。他认为历史的发展有其自身的规律,这种规律就是“理”,而历史的发展趋势就是“势”,“理”与“势”是统一的。他通过分析历代王朝的兴衰成败,总结出历史发展的经验教训,为后人提供了宝贵的借鉴。例如,他在《读通鉴论》中对秦、汉、唐、宋等朝代的历史进行了深入剖析,指出统治者的政策得失对国家兴亡的重要影响。

政治思想:经世致用的改良主张

王夫之在经历了明清兴革的社会剧变之后,通过对历代政治得失特别是明朝覆灭原因的反思探讨,提出了他的社会政治改良思想。

维护等级制度,适当限制君权

王夫之认为社会的运行秩序是建立在等级有序的社会关系上的,天子承天之命来治理民众,民众赖君之治而得以生存,没有君主的尊贵地位和统治管理,天下就会出现混乱。然而,他并不是绝对君权论者,而是主张适当限制君权。他提出了“一姓之私”与“天下大公”的区别,认为天下并非天子一家一姓的私有,而是天下生民之公有;一姓之兴亡,国祚之长短,实是一家一姓的私利;而民众之生死,天下之兴亡,才是天下之公义。如果天子不能循从天下大公、生民公义,那么天子之位也是“可禅,可继,可革”的。他还主张天子应与百官分权、中央与地方分权,认为国家权力政务应当按级分管,不可由天子一人独搅权力,各级政府机构均有其自身的具体权力和职责,中央与地方皆应实行分统的管理方法。

严以治吏,宽以养民

王夫之深刻认识到民众在国家兴亡中的重要作用,提出了“严以治吏,宽以养民”的为政方针。他认为明朝官员对民众的残酷剥削是明代社会动乱出现的原因之一,因此主张对贪官污吏予以严惩,减轻对人民的压迫剥削。他强调执法时对百姓要贯彻“宽”“简”的精神,减轻人民的负担,厚制民产,使“有其力者治其地”。同时,他也看到了商业的作用,认为商业“流金粟,通贫弱之有无”,主张“惩墨吏,纾富民,而后国可得而息也”。

刑法教化相辅相成

王夫之继承了儒家重德慎刑的思想,认为统治者只要先之以教化,再辅之必要的刑法,就可以做到“律简而刑清,刑清则罪允,罪允则民知畏忌”。他提出“继于其乱,先以刑禁;继于其治,终以德化”,说明刑法与德化各有各的作用,二者不能互相取代,应相辅相成,共同维护社会的稳定和秩序。

文学成就:独树一帜的创作风格

王夫之不仅在哲学和政治思想方面有着卓越的成就,在文学领域也独树一帜。他的诗歌创作以情感为主要特征,反对以学理代替情感,强调诗歌要由“心之原声”发言而为诗。他认为促成诗歌起到“兴观群怨”作用的情感在注入文字的过程中,需要处理好情与景、情与声的关系。他的诗歌作品情感真挚,意境深远,具有较高的艺术价值。

在史学方面,王夫之善于分析众多史实,并加以归纳,从而得出富有启发性的结论。他的史论著作气势恢弘,虽于上下千余年中自由出入,但从不任意评说,而是充分考虑历史背景,不执一概而论。例如,他的《读通鉴论》和《宋论》等著作,借引历史史实系统地评论自秦至五代之间漫长的封建社会历史,分析历代成败兴亡、盛衰得失,臧否人物,总结经验,引古鉴今,探求历史发展进化规律,寻求中国复兴的大道,对后世史学研究产生了重要影响。

历史评价:影响深远的思想巨匠

王夫之的学术思想和政治主张在当时虽然未能得到广泛的传播和实施,但他的思想和著作对后世产生了深远的影响。清代学者刘献廷评价他“学无所不窥,于《六经》皆有说明”。曾国藩对王夫之极为推崇,称他“独先生深閟固藏,追焉无与。平生痛诋党人标谤之习,不欲身隐而文著,来反唇之讪笑。用是,其身长邀,其名寂寂,其学亦竟不显于世。荒山敝榻,终岁孜孜,以求所谓育物之仁,经邦之礼。穷探极论,千变而不离其宗;旷百世不见知,而无所于悔。先生没后,巨儒迭兴,或攻良知捷获之说,或辨易图之凿,或详考名物、训诂、音韵,正《诗集传》之疏,或修补三礼时享之仪,号为卓绝。先生皆已发之于前,与后贤若合符契。虽其著述大繁,醇驳互见,然固可谓博文约礼,命世独立之君子已”。

梁启超评价王夫之“清初诸师皆治史学,欲以为经世之用。王夫之长于史论,其读通鉴论、宋论皆有特识”。钱穆认为“明末诸老,其在江南,究心理学者,浙有梨洲,湘有船山,皆卓然为大家。然梨洲贡献在《学案》,而自所创获者并不大,船山则理趣甚深,持论甚卓,不徒近三百年所未有,即列之宋明诸儒,其博大宏括,幽微精警,盖无多让”。

王夫之的思想不仅对中国传统文化产生了重要影响,也对现代中国的文化和社会思潮产生了积极的推动作用。他的唯物论思想为现代科学的发展提供了哲学基础,他的政治改良思想为现代政治制度的改革提供了有益的借鉴,他的文学创作风格为现代文学的发展提供了新的思路。在当今社会,我们仍然可以从王夫之的思想中汲取智慧和力量,为实现国家的繁荣富强和民族的伟大复兴而努力奋斗。